试论鹯阴城与黄湾汉墓群的关系

杜永强 陈辅泰

(白银市博物馆,甘肃 白银 730900)

【摘要】位于甘肃省白银市平川区水泉镇牙沟水村的鹯阴城,在历次全国文物普查中被确定为汉代城址,据有关学者分析,该城为汉鹯阴城。黄湾汉墓群也位于水泉镇,在黄湾村,面积约2平方公里,于1976年文物普查时发现。2013年,白银市文物局与平川区文化体育和广播影视局联合发掘了该墓群的4座墓葬,出土了200余件汉代文物。鹯阴城址与黄湾汉墓群相距仅10公里,两者之间究竟存在什么关系,本文试图就这一问题进行论述。

【关键词】鹯阴城;黄湾汉墓

在白银市平川水泉镇有一处汉代的城址,在第二次全国文物普查中,被初步定为汉代城址。该城是否为汉代鹯阴县城,又与汉鹑阴县城为何种关系,很有必要探讨。在城址西北10公里有一处分布面积约2平方公里的汉墓群,就是黄湾汉墓群。城址与墓群地理位置非常近,两者之间又是何种关系,本文就汉代鹯阴城及该城与黄湾汉墓群的关系做一论述,抛砖引玉,以期引起更多专家、学者对这两处遗址的关注和研究。

一、汉鹯阴县城

平川区水泉镇牙沟水村水头社的古城是否就是汉代鹯阴县城呢?对此还得从汉代鹯阴县的建置说起。《史记·秦始皇本记》记载,始皇帝三十三年(公元前214年)蒙恬“西北斥匈奴,自榆中并河以东,属之阴山,以为四十四县,城河上为塞”。即西起金城(今兰州),东北到今包头以西五原的广大地区。这是鹯阴建县的最早记载,但秦对河南地的统治不到十年,随着秦二世的继位,蒙恬的被杀,河南地又被匈奴占领。西汉初年,匈奴的势力更加强大,不断侵扰汉的边境,有时甚至深入到关中边境。为了解除匈奴对汉的威胁,随着国力的强盛,汉武帝开始对匈奴用兵。汉武帝先采用了大臣主父偃的建议:“河南地肥饶,外阻河,蒙恬城之以逐匈奴,内省转输戍漕,广中国,灭胡之本也。”于元朔二年(公元前127年),汉武帝派大将卫青和李息从云中出兵,“击胡之楼烦、白羊王于河南,得胡首虏数千人、牛羊百余万”。即蒙恬攻取河南地后90年后,重新占领了河南地。《汉书•地理志》记载,汉武帝于元鼎三年(前 114),从北地郡、陇西郡分置了安定郡(郡治为今天的宁夏固原),同时设置了祖厉、鹑阴等县,隶属安定郡管辖。这是鹯阴有确切记年建县之始。

我们前面一直说鹯阴,但为什么又在这里说是设置了鹑阴县?《中国历史大辞典》中对鹑阴和鹯阴记述:鹑阴县,西汉置,属安定郡。东汉用鹯阴县,属武威郡。那么,可以明确鹑阴县和鹯阴县是同一个县,只在两汉时期,各有不同的名称罢了。我们在此讨论的汉鹯阴城,实际是西汉鹑阴城和东汉鹯阴城的总称,为论叙的方便,通称汉鹯阴县。

下面三则史料均提到了鹯阴河或鹯阴口:

1.《后汉书· 西羌传》:“赵冲复追叛羌到建(武)威鹯阴河。”

2.《三国志· 张既传》载,魏文帝黄初二年(221年),凉州卢水胡(匈奴一支)起兵河西。曹丕命京兆尹张既为凉州刺史讨伐,“贼七千余骑逆拒军于鹯阴口,既扬声军由鹯阴,乃潜由且次出至武威。”

3.《后汉书·顺帝纪》中“护羌校尉赵冲追击叛羌于鹯阴河,战殁”。古文献中的河,一般专指黄河,而将黄河流经一个城的河段,也常以城命名。如在北魏郦道元《水经注》就有金城河、祖厉河的叫法,金城河、祖厉河也专指黄河流经金城和祖厉城的那段黄河。依此,鹯阴河也应指黄河流经鹯阴城段的黄河。鹯阴口应指现在水泉镇中村的黄湾渡口,此地处红山峡上口,水流相对平缓,地势开阔,适宜用做渡口。很多专家和学者一致认为,此地为汉代的鹯阴渡口。作为汉代丝绸之路北线上的重要渡口,在多处文献中均有记述,因此,鹯阴渡口的位置是确切无疑的。而现流经靖远县境的这段黄河,即为《水经注》中的祖厉河。鹯阴河就应是现靖远城以北三滩到黄湾的这段黄河,在这段黄河南岸的古城中,只有水泉镇的水头社古城为汉城,符合汉鹯阴县的记载。

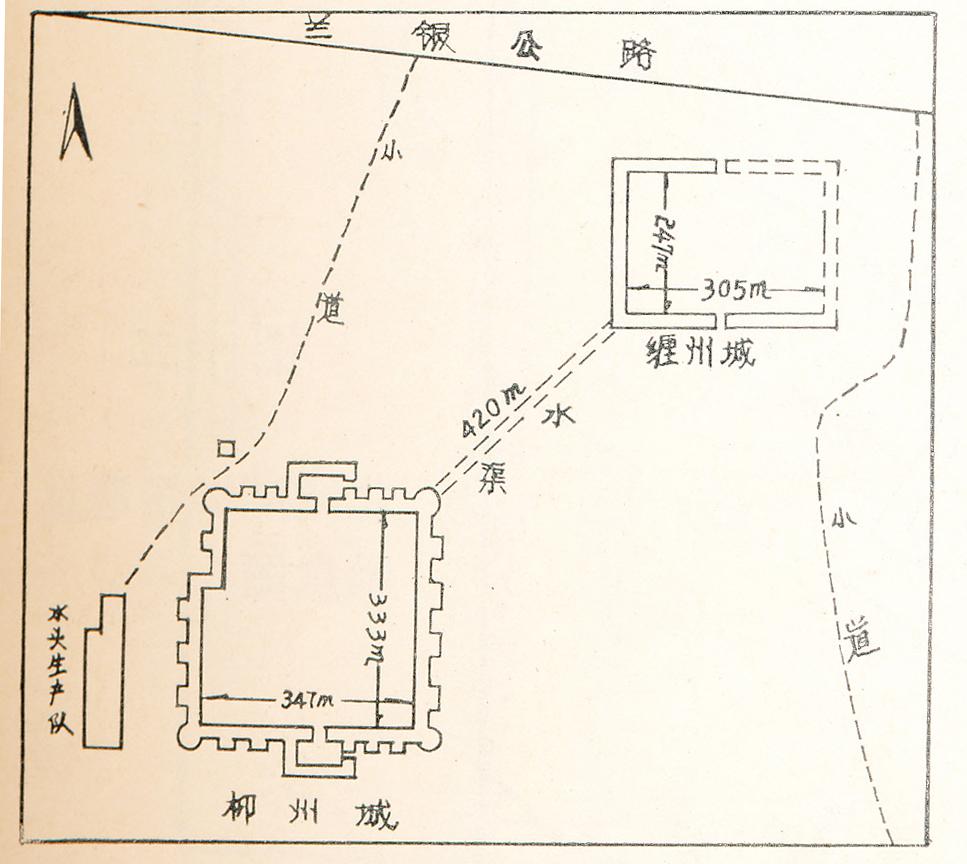

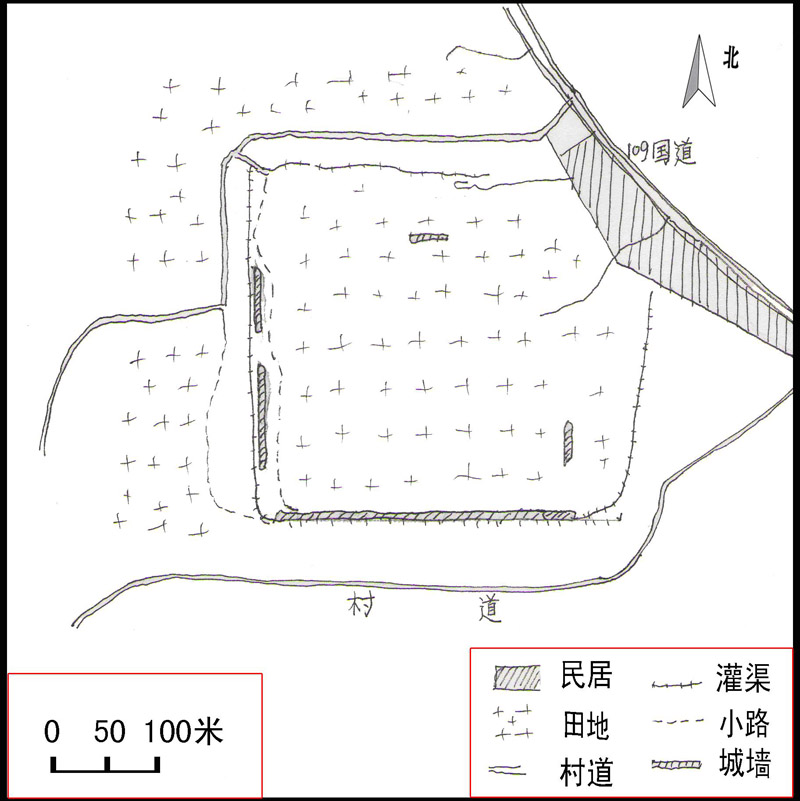

平川区水泉镇牙沟水村水头社的古城,于1976年第二次全国文物普查时发现,1980年被靖远县人民政府公布为县级文物保护单位。(见图一)1985年白银恢复建市时,划归平川区管辖,1990年,重新被平川区人民政府公布为区级文物保护单位。2009年第三次全国文物普查时,对该古城重新复核。2010年文物普查验收时,我们也对古城作过详细调查。城呈正方形,坐北向南,边长325米,占地约158亩。此城东临国道109线,北接沙河,西、南被农田包围。(见图二)上世纪70年代前该城保存完好,70年代旱平川黄河提灌时城内全部开辟为耕地。平田整地时,城墙损毁严重,现东墙仅存一段,北墙尚存两段,南城墙中部原有瓮城,已毁,上部被削平改为黄河水灌渠。城墙基宽11米,上宽3米,城外斜高10米。城南北有小道及灌渠。城周有城壕,城壕深约3米,宽约10米,今已平整为田地(见图三)。城内沟渠散落有大量绳纹板瓦残片、少量绳纹夹砂粗黑陶片、绳纹灰陶瓮残片,在城外的沙河岸边,我们还采集到完整的双卷云纹瓦当。(见图四)整个城内及城周边调查时,未见青瓷残片。

图一 76年文物普查时鹯阴城平面图

图二 全国第三次文物普查时鹯阴城平面图

图三 鹯阴城全貌

图四 全国第三次文物普查时鹯阴城内采集的标本

根据城内出土遗物,判断该城为汉代城址,这与魏晋贤、孙长龙、刘永胜等学者的调查一致。依据文献记载和城内出土的遗物综合分析,此城就是汉代鹯阴县城。

汉代鹯阴县的始建年代明确,但何时废弃,未见记载。《甘肃通志》载:“鹯阴古城,在靖远县北。东汉作鹯阴县,属武威郡。晋废。”我们在城内调查时未见青瓷残片,证明此城在晋后未再使用,已废弃,符合《通志》记载。青瓷的发明,起源于东汉,但一直流行于南方。北方开始烧制流行青瓷,基本到北朝时期。因此,在对古城断代中,特别是北朝以前的古城,将有无青瓷残片作为一个重要的断代依据。在《后汉书·安帝纪》中有关于东汉时羌人叛乱的记载:永初元年(公元107年),因征陇西、安定郡的羌人从军征西域,引起羌人的大规模叛乱。二年十一月,“先零羌滇零称天子于北地”。汉军在与羌人的作战中屡次战败,郡县纷纷内迁。四年三月,徙金城郡都襄武(今陇西县)。五年三月,“诏陇西徙襄武,安定徙美阳(今陕西武功县北),北地徙池阳(今陕西泾县),上郡徙衙(今陕西白水县北)。” 五个郡的郡治相继内迁,虽没有县的内迁记载,但依此可以推断,鹯阴县肯定随郡治的内迁也内迁了,但迁于何处,已无从考证。羌人叛乱这一事件,给处于叛乱中心区的鹯阴以毁灭性的打击,鹯阴县也随着县治的南迁而淹没于历史的尘埃中。

平川区水泉镇水头社的古城就是汉代鹯阴县城,从秦将蒙恬于始皇三十三年(公元前214年)筑城始,到汉武帝元鼎三年(公元前 114年)确切建县,至东汉永初五年(公元111年)羌人叛乱南迁废弃,共存在了325年。

二、黄湾汉墓群

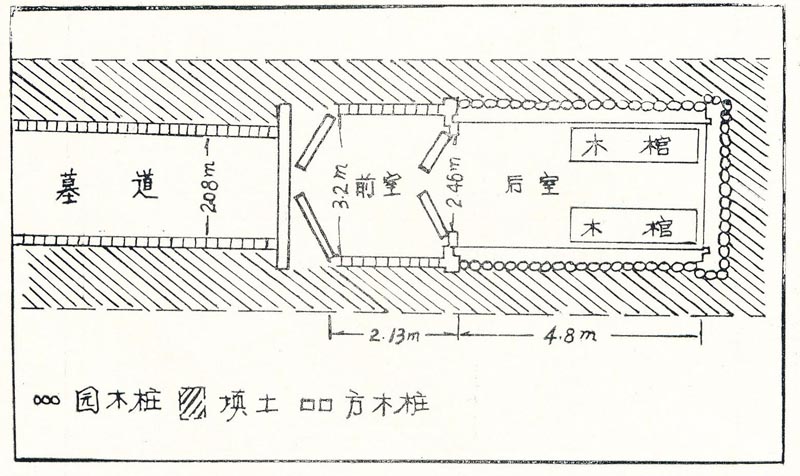

黄湾汉墓群位于平川区水泉镇中村黄沙湾,即黄湾(见图五),1976年定西地区进行第二次全国文物普查时发现,并在知青台(文革时期下乡知识青年居于此,故称之)清理大型竖穴木椁墓一座,出土玉口蝉、灰陶罐等四十多件文物,现保存于靖远县博物馆。(见图六、图七)同年该墓群被靖远县人民政府公布为县级文物保护单位。平川区成立后,黄湾汉墓群又被平川区人民政府公布为区级文物保护单位。2010年全国第三次文物普查验收时,我们也对黄湾汉墓群进行过详细的调查。墓群分布面积约2平方公里,墓群东高西低,主要分布于两条垂直高度约10米的黄土山梁上,两条山梁同起源于黄河二层台地边,相距约1公里,向东北延伸,至中村中部时,两山梁合一向东北延伸,到兴电工程灌溉渠时为至。因灌渠以北的山脉均为沙石山,已不适宜作墓地。山梁周边也有少量墓葬发现,北至沙河,南到公路。由于墓群和黄湾村的村舍混为一体,当地村民在平田整地和修建房屋时,多有墓葬暴露,对墓群形成了较大的破坏。

图五 黄湾汉墓群地理位置图

图六 1976年发掘的黄湾知青台汉代木椁墓平面示意图

图七 1976年发掘的黄湾知青台汉代木椁墓

2013年,当地村民赵廷海在建房取土时发现一座大型木椁墓,上报后,白银市文物局组织专业人员对墓葬进行了清理发掘,笔者有幸主持完成了这次清理发掘工作。本次清理发掘区位于两条小山梁南侧一条的中部,在清理已发现的墓葬时,又同时发掘清理了三座相关墓葬。发掘清理工作在宽度不到30米的山梁上进行,在如此短的距离内,共发现了六座墓葬,清理发掘了四座木椁墓,两座未清理,可见黄湾汉墓群的埋葬十分密集。一号墓规模较大,为竖穴木椁夫妻合葬墓,由斜坡台级墓道、外椁室、内椁室三部分组成。墓道残长8米,宽1.4米;外椁室长7.5米,宽3.2米,先用直径约35厘米,长约3.5米的圆木铺地,再用长约2米的圆木在墓圹边竖立一周,顶用和铺地木一样的圆木盖顶,组成外椁室;内椁室长4.9米,宽1.9米,内高1.4米,均用宽30~40厘米,厚约30厘米的木板采用榫卯结构而成,内椁室装有两扇木门。根据墓葬的规模、形制判断墓主为县令或相当县令级的官吏。三、四号墓也为竖穴木椁墓,仍由内外椁室组成,但规模较一号墓要小得多,推断墓主为小于县令的下层官吏。二号墓的规模更小,只有外椁室,推断墓主为平民阶层中的富裕者。此次发掘清理的四座墓,基本概括了黄湾汉墓群大、中、小三类墓型,具有代表性。

本次清理发掘共出土木器、陶器、铜器、琉璃器、钱币等文物共242件,现保存于平川区文化体育和广播影视局。我们在发掘中和兰州大学资源环境学院合作,采集人体骨骼标本十件,做了人体骨骼食谱分析(资料未发表)。清理发掘结束后,我们对黄湾汉墓群作了全面调查,发现木椁露头或暴露在外的墓现有二十六座,其建墓作法同清理的一号墓相同,只是规模和采用的木料大小不一而已。据当地村民介绍,新中国成立后,黄湾村内有八个大的墩台,1976年知青台清理的汉墓及此次清理的一号墓属八墩台中的两个,其余墩台现均已破坏。根据前人的工作成果及这次清理发掘与调查结果,我们对黄湾汉墓群初步形成以下认识:

(一)我们在调查中得知,当地村民在汉墓中发现过汉半两钱币,说明早在西汉初期,黄湾汉墓群就已开始初步埋葬。虽是初始但一些基本葬俗和葬式一直固定保留了下来,自始至终未发生大的变化。

(二)黄湾汉墓群规模庞大,埋葬密集,墓葬众多。根据我们调查,黄湾汉墓群现有墓葬一千多座,加之古今破坏的,初步估算墓区共有墓葬约五千座。说明两汉时期黄湾地区人口密集,社会稳定,呈现繁荣景象。

(三)黄湾汉墓群流行夫妻同穴合葬墓,而在中原地区从西汉早中期以后,就已开始流行夫妻异穴合葬墓,说明黄湾地区的葬式原始,始终变化不大,也从一个方面反映了当地的社会具有稳定的社会关系和族群。

(四)黄湾汉墓群主要采用竖穴木椁墓,少数为竖穴土坑墓,未见砖室墓和土洞墓,且木椁墓的规格较土坑墓高。西汉中期后,中原地区已不见竖穴木椁墓的葬式,流行砖室墓和洞室墓,而黄湾地区的墓葬仍采用商周以来的这种古老的葬式,具有原始性。说明黄湾地区的人群从形成以来,没有 发生过较大的变化,社会稳定,族群属性稳定。

(五)黄湾汉墓群陶器组合以壶、罐和灶,早期的墓内还陪葬有木俑,规模较大的木椁墓内陪葬有漆器,开始出现并流行盘口壶。在发掘和调查中未见流行于东汉中后期陶仓、陶井、陶楼等明器组合。黄湾汉墓群内陪葬的陶灶以双灶眼、素面为主,少见三灶眼或灶面上有图案者。以上现象反映出黄湾汉墓群的埋葬下限的年代应为东汉中期。东汉中期以后,社会发生了大的变化,原有稳定的社会和族群关系已不在。

(六)黄湾汉墓群流行墓室和棺底金钱铺地的习俗,因此,当地留存下来的钱币较多,我们根据发掘和调查初步认定,各类钱币中以五铢钱和新莽时期的钱币(如货布、货泉、大泉五十等)最多。新莽政权在历史上仅存在了八年,但在当地却出土了大量的新莽钱币,虽与当时货币发行过量有关,同时也说明在新莽时期黄湾汉墓群的埋葬达到了高峰期,也从一个侧面反映了黄湾地区在西汉末年的新莽之乱中社会未受影响,仍然保持了繁荣稳定的局面。

(七)黄湾汉墓群流行陪葬各类耳珰,在我们清理发掘的四座墓中均有耳珰出土。三号墓主虽为男性,但仍陪葬有琉璃耳珰,可见耳珰的使用不仅限于女性,而且流行于全社会。耳珰在中原地区的汉墓罕见,但在本地却成了一种普遍的装饰手法,这种现象也见于吉林榆树老河深遗址和上孙家寨汉晋墓。对于耳珰的记载,汉代刘熙《释名·释首饰》曰:“穿耳施珠曰珰。此本出于蛮夷所为也。蛮夷妇女轻淫好走,故以此琅珰锤之也。今中国人效之。”可见耳珰的出现和使用,最初和少数民族有关。少数民族使用的耳珰在当地汉人中流行,说明汉时黄湾地区汉和少数民族的关系紧密,当时少数民族的部分风俗习惯已经为当地人所接受并开始流行。

(八)清理发掘的四号墓为竖穴土坑木椁墓,本为夫妻合葬墓,但当地村民在建房时将部分墓室损毁,墓室西侧的男性棺木遭破坏,葬式不清,但东侧的女性墓主却完整地保留了下来,为仰身屈肢葬,与以仰身直肢葬为主要葬式的黄湾墓群明显不同。屈肢葬早在原始社会马家窑文化中就已出现,在战国时的秦人中非常流行。一般认为,屈肢葬为少数民族特有的葬式。在发掘中,兰州大学资源环境学院为四座墓主做了人骨食谱分析,结果显示四号墓主的食谱以肉食为主,明显区别于以粮食为主食谱的其余墓主。根据以上分析,初步推断四号墓主为少数民族,说明在汉时的黄湾地区少数民族和汉族杂居或交往密切,互相通婚,民族友好和融合开始出现。

(九)在清理发掘一、三、四号墓时,在墓室前部或内椁室门前,均有漆盒、漆盘或漆杯内盛有完整的鸡骨、羊骨或饼状食物的献祭现象,反映出当时在死者的棺木安葬妥后,将在前室或内椁室门前用漆盘盛鸡肉、羊肉和面饼等举行神圣的祭祀活动,完后将门或墓道口掩盖,再将墓道埋好。说明汉时对死者的下葬,是非常神圣的,反映出对祖先的崇拜及对神灵的敬畏。在汉代,这种墓中祭奠的方式非常流行,这同我们今天对死者的下葬法式具有相似性。

(十)在这次清理发掘和采集物中,有多件车马器构件出土,如弓盖帽、俾倪、較、辖、铜泡等,但出土车马器的构件尺寸都较小,与真车马器的构件有很大的差距。在一号墓中还出土木马一件,说明在较高规格的木椁墓内陪葬有车马器,但非真车马器,仅为模型明器。在汉以前的墓葬中陪葬的车马器全为真车马器。西汉早期车马明器的出现,于当时西汉初年的社会背景有关。《史记·平准书》载:“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。”在汉初时,社会物资极度匮乏,天子无法找到四匹色泽相同的马来拉车,宰相出入乘牛车。明器的出现,为中国丧葬史上的重大变革,从此明器成为陪葬的主流,为社会采纳并广泛流行。

(十一)黄湾汉墓群流行木椁墓,采用的木料多为松柏木,含少量杂木。在平川还有老庄汉墓群、毛卜拉汉墓群、黄桥汉墓群,均发现有大型木椁墓。一座木椁墓,使用的木材,少则一吨,多则十几吨,使用如此多的木料,说明两汉时平川地区存在着茂盛的原始森林,气候较现在温暖湿润。温热的气候条件更有利于农业的发展,农业的发展,又促进了社会的繁荣。

黄湾汉墓群的墓葬形制及各类出土文物,为我们了解两汉时期黄湾地区的政治、经济、文化、风俗、思想信仰、民族交流、生活习惯等提供了大量的实物资料。随着研究的深入和认识的提高,从中可以管窥出两汉时地处西部边陲黄湾地区的真实社会生活面貌。

三、鹯阴城和黄湾汉墓群之间的关系

鹯阴城和黄湾汉墓群位于平川区水泉镇旱平川,均紧靠波涛汹涌的黄河,两者相距约10公里。(见图八)如此近的距离内存在两个大型的汉代遗址,二者之间必然具有密切的关系。根据对汉鹯阴城的调查和对黄湾汉墓群的认识及结合历史文献资料,笔者认为二者之间具有以下重要关系:

图八 鹯阴城遗址与黄湾汉墓群的位置关系

(一)黄湾汉墓群的埋葬起始年代和汉鹯阴城的始建年代是一致的。根据黄湾汉墓群少量墓内有汉两半钱币的出土,推断黄湾汉墓群的埋葬初始年代应在汉代初年,而汉鹯阴县(西汉应称鹑阴县)明确记载建县于汉武帝元鼎三年(公元前114年),由此判断黄湾汉墓群的起用时间要比鹯阴城建县时间早近百年。我们说黄湾汉墓群的埋葬起始年代和汉鹯阴城的始建年代是相同的,又说黄湾汉墓的起用时间要比鹯阴城建县时间早近百年,两说似是矛盾的,其实并不矛盾,这也正是问题的所在。在前面的论述中已明确,汉鹯阴城本秦将蒙恬临河筑的四十四城之一,其筑城时间要比确切建县时间早得多。《汉书·匈奴列传》载:“而始皇帝使蒙恬将十万之众北击胡,悉取河南地,因河为塞,筑四十四县城临河,徙谪戍以充之。” 公元前221年秦灭六国后,秦始皇派大将蒙恬率领十万众北上进攻胡人,全部收复河南之地,以黄河为边塞,建筑四十四临河县城,迁徙犯罪的官吏或平民来守卫。可见秦在占领河南地后,迅速实行戍边政策。但秦对河南地的占领时间非常短,不足十年。《史记·匈奴列传》载:秦始皇驾崩,蒙恬为秦二世胡亥所杀,“诸侯叛秦,中国扰乱,诸秦所徙谪戍皆复去,于是匈奴得宽,复稍渡河南,与中国界于故塞”。秦国灭亡后,难道当时河南地守边的将士、戍边官员、平民全都逃回去了吗?答案是否定的。秦朝的法律是极其严酷的,发配犯人往往是举家甚至是举族进行,发配后很难再回到故里。秦亡后当时肯定有大批的人员逃回到了内地,但有一部分人,由于居家等方面的原因,还是留守在了本地,这其中的部分人就构成了鹯阴城最早的居民。当时居民虽然很少,但在动荡的社会环境中生存了下来,经过百年的发展,族群不断壮大。到汉收回河南地,社会稳定后,鹯阴城的人口迅速发展,形成了稳定的族群。正因为汉鹯阴城的居民是秦国遗民的后裔,所以有些秦人的生活习俗完整地保留了下来。体现在埋葬习俗上,就是较原始的竖穴夫妻合葬木椁墓葬式从汉初开始一直延续到东汉中期,持续进行了下来,基本没有受到外来文化的影响。关中地区在西汉中期开始流行砖室和土洞墓,已不见木椁墓;流行夫妻异穴合葬墓。在黄湾汉墓群,我们找不到这些流行元素。这也从一个侧面合理解释了黄湾汉墓群木椁墓的由来和源流,秦人遗民后裔稳定的族群和秦人固有的生活习俗,形成了黄湾汉墓群的特有木椁墓葬式。

(二)黄湾汉墓群的弃用年代和汉鹯阴城废弃年代是一致的。黄湾汉墓群的陶器组合为壶、罐和灶,出土和采集陶灶以素面和双灶眼为主,出现少量三灶眼和带纹式图案陶灶,未见陶井、陶仓、陶楼等东汉中后期常见的明器组合,也未见绿釉陶。根据以上信息判断黄湾汉墓群弃用年代应在东汉中期。而汉鹯阴城的废弃源于东汉中期的羌人叛乱,随着永初五年(公元111年)郡县的内迁,东汉的军队和羌人在此进行了多年的拉锯战争,繁荣稳定了近三百年的鹯阴城废弃。战争形成的动乱社会环境,使鹯阴城原有居民部分死亡,大部分逃离,原有稳定的族属关系崩溃,鹯阴城的居民结构发生了质的变化,打破了原有的生活习俗,表现在丧葬习俗上,就是没有新的墓葬在黄湾下葬,间接导致黄湾汉墓群的遗弃。羌人叛乱这一重大历史事件,造成了汉鹯阴城和黄湾汉墓群的废弃,虽然在表现形式上不同,但在结果上却是相同的。

(三)黄湾汉墓群表现的等级墓葬和汉鹯阴城阶层制度是一致的。依《甘肃省白银市平川区黄湾汉墓清理简报》,大型木椁墓的墓主身份为县令或身份相当于县令的官员;中型木椁墓的墓主身份职位低于县令的下层官吏;小型木椁墓或土坑墓的墓主身份为平民中的富裕者。而鹯阴县为汉代设立的县城,城内的最高官吏为县令或身份相当于县令的武将,其次为低层官吏和平民,这和黄湾汉墓群等级墓葬表现墓主身份完全相符。说明汉鹯阴城的居民为黄湾汉墓群的墓主来源,黄湾汉墓群证实了汉鹯阴城的存在和准确的地理位置,即平川区水泉镇牙沟水村水头社的古城为汉鹯阴城。

(四)黄湾汉墓群表现出的政治、经济、文化、生活习俗、民族交往等方面的内容和汉鹯阴城的现实生活是完全一致的。政治上,汉鹯阴城为武帝时设立的县城,最高行政长官为县令,而在黄湾汉墓群也发现了身份相当于县令的墓葬。经济上,鹯阴城地处丝绸之路北线,鹯阴城及鹯阴口是丝绸之路过黄河到河西的桥头堡,地理位置十分重要,在古代的文献中曾多次提及。在平川的黄峤乡杨崖湾有一边长为100米的方城,城内外散见大量汉代绳纹板瓦残片和灰陶罐残片,初步推断是汉代的驿城,距鹯阴城约50公里,位于鹯阴城东南方向。从黄峤乡向东南过平川的种田、复兴两乡到会宁的刘家寨子乡、土门岘乡、新塬乡、大沟乡、平头川乡、老君乡,继续向东南直接到达静宁县的界石铺,在这些乡镇内均发现有汉代的生活遗址和汉墓,如刘家寨子乡后沟村南川社的马鞍子梁墓群、平头川乡万弆村万弆墓群、古堆坪墓群等。这些乡镇也处于鹯阴城和长安(今西安)的直线距离上,是最捷的通道。从鹯阴口渡过黄河后,向西北过白银区到景泰,再从景泰向西北到庄浪通河西。因此,我们认为这条通道就是汉代丝绸之路北线在白银市境内的线路。地处丝绸之路北线的重镇鹯阴城,经济繁荣,经贸兴盛。表现在黄湾汉墓群中就是产于中原的琉璃、水晶耳珰经商贸线路运到鹯阴县,为当地人接受并流行。文化上,汉族的生活习惯得到了保留,表现在黄湾汉墓群中就在墓主下葬后举行隆重祭祀仪式,体现了对祖先的崇敬和对神灵的敬畏,这些习俗同我们今天的埋葬习俗具有相似性。生活习俗上,汉鹯阴城内居民主要为秦人的后裔,保留了秦人的部分生活习俗,表现在黄湾汉墓群中就是古老原始木椁墓葬式始终保留了下来。民族交往上,汉鹯阴城地处匈奴、羌人和汉族的杂居区,民族交往密切,表现在黄湾汉墓群中,就是出现了以屈肢葬为特殊葬式的少数民族女墓主(匈奴人),是当时汉人和少数民族通婚的结果。总之,我们总可以在黄湾汉墓群中找到汉代鹯阴城居民生活的蛛丝马迹,通过对黄湾汉墓群的深入研究,可以初步还原汉代鹯阴城的真实社会生活。

四、小结

汉代鹯阴城,为汉代丝绸之路北线过黄河通向西域的桥头堡、第一站,具有极其重要的地理位置。此城始筑于秦始皇三十三年(公元前214年),筑城后迅速迁徙官吏和平民实施戍边。秦亡后,秦朝少部分戍边将士、官吏、平民在鹯阴城生存了下来,形成汉鹯阴城的最早居民。经过不断的繁衍,人口不断壮大,到汉武帝元鼎三年(公元前114年)确切建县时,已形成稳定的族群关系。城内居民亡后葬在了黄湾,逐步形成黄湾汉墓群。汉鹯阴城为黄湾汉墓群提供了墓主身份来源,黄湾汉墓群又证实了汉鹯阴城的存在和准确地理位置。由于汉鹯阴城居民为秦人后裔,部分秦人生活习俗得到保留,黄湾汉墓群保留原始木椁墓葬式就是例证。汉鹯阴城是秦人后裔的生活区,黄湾汉墓群为秦人后裔的墓地,两者之间密不可分,互为一个整体。汉鹯阴城内的政治、经济、文化、生活习俗、信仰、民族交往等全部现实生活,均可在黄湾汉墓内找到映射点。通过对黄湾汉墓群的深入研究,可复原汉鹯阴城原有生活面貌。随着东汉中期羌人叛乱,永初五年(公元111年)郡县纷纷内迁。鹯阴县内迁后,鹯阴城废弃。羌人叛乱对地处叛乱中心地带的鹯阴城内居民形成毁灭性的打击,城内居民或逃或亡,城内原有居族群发生了质的变化,外来人口逐步迁居城内,形成新的族群。新的族群打破原有的葬俗,黄湾汉墓群不再增加新墓葬,直至完全弃用。

[汉]司马迁撰:《史记·秦始皇本纪》,北京:中华书局,1959年9月,第253页

[宋]司马光编著,胡三省注:《资治通鉴》卷十八,北京:中华书局,1956年6月,第604页。

[汉]司马迁撰:《史记·匈奴列传》,北京:中华书局,1959年9月,第2906页。

[汉]班固撰,颜师古注:《汉书·地理志》,北京:中华书局,1962年6月,第1615页。

中国历史大辞典编纂委员会编:《中国历史大辞典》,上海:上海辞书出版社,2000年3月。

[宋]范晔撰,李贤等注:《后汉书·西羌传》,北京:中华书局,1965年5月,第2897页。

[晋]陈寿撰,陈乃乾点校:《三国志·张既传》,北京:中华书局,1959年12月,第474页。

[宋]范晔撰,李贤等注:《后汉书·孝顺孝冲孝质帝纪》,北京:中华书局,1965年5月,第276页。

刘满:《西北黄河古渡考(二)》,《敦煌学辑刊》2005年04期,第127页。

刘满《西北黄河古渡考(二)》,《敦煌学辑刊》2005年04期,第126页

定西地区文化局编:《定西文物概况》,1976年12月,第63页。

参见魏晋贤《甘肃省沿革地理论稿》,兰州:兰州大学出版社,1991年9月;刘永胜:《西汉安定郡鹯阴县考证》,《丝绸之路》2010年第10期;孙长龙:《关于唐代会州的几个问题》,《兰州教育学院学报》2009年第3期第19页。

[宋]范晔撰,李贤等注:《后汉书·孝安帝纪》,北京:中华书局,1965年5月,第211页。

[宋]范晔撰,李贤等注:《后汉书·孝安帝纪》,北京:中华书局,1965年5月,第215~216页。

白银市文物局、平川区文化体育和广播影视局:《甘肃省白银市平川区黄湾汉代木椁墓清理简报》,《形象史学》2013年,第253页。

吉林省文物考古研究所:《榆树老河深》,北京:文物出版社,1987年4月,第60页;青海省文物考古研究所:《上孙家寨汉晋墓》,北京:文物出版社,1993年12月,第164页。

[汉]刘熙,[清]毕沅疏,王先谦著,祝敏彻,孙玉文校:《释名·释首饰》,北京:中华书局,2008年6月。

[汉]司马迁撰:《史记·平淮书》,北京:中华书局,1959年9月,第1417页。

[汉]班固撰,颜师古注:《汉书·地理志》,北京:中华书局,1962年6月,第1615页。

[汉]班固撰,颜师古注:《汉书·匈奴列传》,北京:中华书局,1962年6月,第3748页。

[汉]司马迁撰:《史记·匈奴列传》,北京:中华书局,1959年9月,第2887页。

赵化成,高崇文等:《秦汉考古》,北京:文物出版社,第108页。

[宋]范晔撰,李贤等注:《后汉书·西羌传》,北京:中华书局,1965年5月,第2897页。

白银市文物局、平川区文化体育和广播影视局:《甘肃省白银市平川区黄湾汉代木椁墓清理简报》,《形象史学》2013年,第253页。

青海省文物考古研究所:《上孙家寨汉晋墓》,北京:文物出版社,1993年12月,第254页。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册