水泉堡历史烟云

李守杯

平川虽然建区时间较短,但有着悠久的历史。汉唐丝绸之路途经区境,为保障这一交通路线的畅通,沿丝路古道,形成了许多交通驿站、军镇、城堡等。这些驿站、军镇、城堡宛如一颗颗珍珠串连于丝路古道上,形成了一道独居特色的区域文化风景。今天我们要探索的是区境内水泉堡的沧桑历史,这为厚重的区境历史增添了别样的风采。

区境最早出现在历史典籍中的水泉堡是北宋元符二年(1099年)“进筑会州城,割安西城以北六寨隶会州,并筑会州新寨,名为会川城。会州辖敷川县、安西、会川二城,及水泉堡等八关堡寨,州治敷川县。这里的水泉堡是北宋在会州川口新筑会州(今靖远县城)时,于今平川区共和镇打拉池筑怀戎堡,在其西20里的毛河洛筑的水泉堡,但并非文章所要论述的地方。本文所要论述的水泉堡位于今平川区水泉镇镇政府西北二十多华里,置于南面水泉尖山与北面的墩墩屲山之间所形成的大峡口山顶之上。山间形成的砂流水沙河、卞家台沙河、大营水沙河等汇聚于此称之为水泉沙河,经下堡、常庄最终于黄沙湾注入黄河。水泉大峡口山顶台地上沿沙河两岸有大大小小三座堡子。沙河东岸为大堡子,隔沙河在村庄北面墩墩屲山高处上下错落筑有两座小堡,较大堡子小而完整。这两座小堡子与沙河对岸的大堡子互为犄角,易于防守。

这三座位于山顶的古堡经历了怎样的历史烟云呢?

水泉堡所在的水泉村在夏、商、周三代时期属雍州地域,三代之后为古西羌地。此后春秋战国时期,区境迁移不定的游牧民族在此迁徙驻牧。现在,当地居民将紧邻村北的一条洪沟称之为“花儿岔”,山间的泉水唤做“花儿泉”。据当地学者考证,用“花儿”之词作为地名,起源于古西羌或古北地游牧民族。“花儿”为游牧民族随口交流之主要抒情曲调,因此西北地区有很多游牧民族将“花儿”作为自居地名。如榆中县域有“上花儿岔”及“下花儿岔”之名、会宁县域有“花岔”之名。水泉村古地名“花儿岔”及“花儿泉”就是这种文化现象的充分体现。而今“花儿曲调”作为大西北文艺根脉,是古代游牧民族遗留给后人宝贵的文化遗产。靖远人张尕怂的曲调风格或有这一地域“花儿”曲调的沿袭成分。

秦始皇时派蒙恬将数十万众北击匈奴,收复河南地,因河为塞,筑四十四县城临河。水泉当此之时被收复成为边防之地。汉时,汉匈之间争锋不断,汉武帝曾派霍去病出征河西走廊,走的行军路线据当地历史学者黄兆宏考述途经平川过河经景泰征战河西走廊。当地流传《水泉金马驹的故事》,传说霍去病征讨河西路过水泉峡口,见峡口北有天然岛山,形同一把大锁置于关口中间,便命名为“金锁关”。至今当地人还将“金锁关”的匾额矗立于峡口娘娘庙的山门口。

此后,魏晋南北朝至唐宋,水泉未出现于历史文献记载。据《平川区志》记载:“水泉峡口在明之前就有边防军营设置。水泉之名始于十六国时期,其义取于峡口有几眼涌泉。”但未说明出处。明朝时,靖远、平川黄河以北今景泰地区被蒙古游牧部族占领,他们经常在冬季乘河水结冰而踏冰过河侵扰内地。明王朝为加强北部地区的防御,设置了九个边镇。其中水泉地域属固原镇所管辖。同时积极修筑国防“边墙”即长城。《九边图考》《皇明九边考·卷十》载:“弘治十五年(1502年)秦纮总制三边,筑内边一条,自徐斌水起西至靖虏(靖远)花儿岔止,长六百余里。”这里花儿岔指的就是水泉堡,依旧还烙印在明王朝的军事版图中。

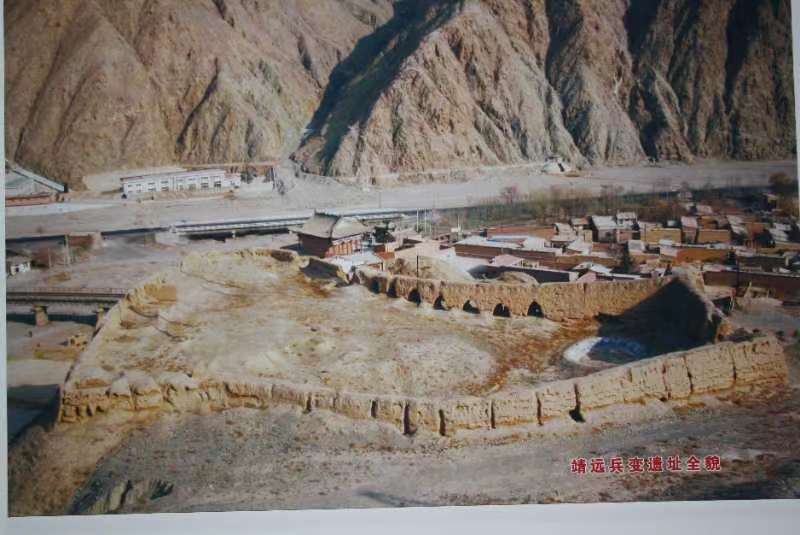

出土于靖远杨稍沟明代霍氏家族墓霍玺的墓志铭里记载:正德(1506年)初,霍玺承袭父亲霍忠的职务,越七载,虏犯地名花儿岔(地名),公与所从冲锋冒险,斩虏有功,升万户侯。由此可见水泉的地名还未见于文献。直至明吕大用在《水泉堡碑记》载:“先是万历初,以水泉近永安,当黄沙、红沟、锁黄等冲,用筑哨马营,伏军五十,亦古昔守戍意。”可见此时水泉之名已见于文献记载。而“花儿岔”之名,便作为水泉的小地名流传至今。万历二十六年(1598年),三边总督李汶、甘肃巡抚田乐组织了松山战役,盘踞在今景泰、古浪境内的蒙古部族被驱逐至贺兰山以北。第二年,组织军民修筑了“甘肃新边”。万历二十九年(1602年),朝廷在“甘肃新边”的起点——索桥东岸,修筑了索桥堡(哈思堡西十里),名为“铁索关”。水泉堡成为西安经平凉、固原、海原、打拉池、石门川、景泰乃至河西的重要驿站。据《建设水泉堡碑记》载:“北通甘凉,西达洮靖,东接固原,寻为三镇通衢”,于是,水泉成了沟通河西走廊的重镇,地理位置十分重要,出现了“冠盖驻节,旗盾即次,兵饷之飞运星转,边商之蚁攘蜂熙,咸于此假道托宿,迎送奔驻者,苦无宁日”的局面。万历初年设立的哨马营规格已无法承担此重任,为改变“往来之冗繁,且露居野外者,大为不便”的局面,万历四十年(1612年)因旧基展拓。“扩其旧址,崇其基势,外则崇墉峻堞,内则堂皇食庖”,万历四十一年(1613年)夏竣工,所管墩台八座。城周一里零二百二十步。这座大堡子呈长方形,占地28.53亩,现今当地人称之为旧堡梁。东至芦沟堡八十里;东南至打拉池九十里;西南至陡城堡三十里;北至裴家堡四十里。从此水泉堡便作为军事城堡、驿站为中原王朝通往河西走廊提供重要保障。

至清代,国家承平日久,水泉堡失去了往日的军事价值。同治年间,水泉韩、孙、雒、李等大户为躲避战乱在村庄北面的墩墩屲山梁上先后修筑了两座小堡子。隔沙河与水泉大堡子遥相呼应。其相对于大堡子面积较小,但地势较高、险要,便于观察全境内的实时动向,也利于指挥大堡子内的军队,而其东面垂直而下是沙河,山势险要,若战事不利可向北撤向石门川、永新雪山寺,向西渡河撤向黄河以西,或翻越象鼻子坡撤向旱平川等地。

至1932年,谢子长来到靖远,领导发动著名的靖远起义。游击队在屈吴山被打散后,游击队员纷纷来到兰州,筹划声势更为浩大的第二次武装起义。谢子长将在兰州筹集的武器、物资由兰州广武门外秘密通过羊皮筏子运抵皋兰河口,又由陆路经吴家川,在黄沙湾渡河沿水泉沙河抵达水泉堡。谢子长考虑水泉的地理位置,军事形势,将游击队驻屯于水泉小堡子。5月30日,中国工农红军陕甘游击队成立了。谢子长任总指挥,焦维炽任政委,下辖三个支队,第一支队司令杜鸿范,第二支队司令张东皎,第三支队司令王儒林。6月2日,国民党驻靖远部队王子元派周维邦“围剿”游击队,战斗非常激烈,第一支队司令杜鸿范受伤,第二支队司令张东皎壮烈牺牲。水泉当地民谣流传着:

张东皎,陕北人,王子元队伍里出大名。

巧夺军火举红旗,水泉堡内扎大营。

东皎流血为人民,世代美名扬。

周维邦,坏心肠,带兵围攻堡子梁。

舔官害民的周维邦,小肚子开筐膛。

头发胡子烧了个光,穷人喜洋洋。

战斗中,游击队指挥部设在最高处的小堡子里。游击队余部沿沙河向北撤退,后转战于靖远、海原、会宁、榆中、红水等地,在海原园子河谢子长奉命离开游击队、杜鸿范受伤去平凉治伤。游击队第一二支队合并于王儒林的第三支队,由王儒林任司令,杜润滋任政委兼参谋长,继续转战。经过千里行军,7月初王儒林再次将游击队驻扎于水泉小堡子。游击队重返水泉堡受到当地群众的热烈欢迎,有志青年纷纷投身革命,进步工匠支起炉具为游击队打制武器,农户主动为游击队筹粮备款。游击队的影响迅速扩大,原军阀雷中田的部下石兴璞和张没手带队投奔游击队;糜滩的杨陪成联络二十多位青壮年带枪参加游击队;杨汝霖和高步功也各领十多人带枪参加游击队,使游击队发展到四五百人。游击队的活动令国民党地方政府和当地驻军十分恐慌。地下党员孙作宾暗中与王儒林商议,拒绝收编,并脱离敌营,投身游击队。王儒林、孙作宾随之对队伍进行整编,在原第三支队的基础上,增设第四支队,孙作宾任第四支队司令兼政委。

为“剿灭”游击队,接防靖远的特务营(王子元部调防海原)营长王云山带领所有人马开往水泉,企图用武力消灭游击队。7月中旬的一个夜晚,在得知王云山攻打水泉的情报后,联络员派水手詹学信连夜乘羊皮筏子,顺河赶往水泉堡,将消息告知游击队。王云山调集全部人马来偷袭游击队驻地水泉小堡子。王儒林立即指挥游击队作了防御部署。王云山以一个连的兵力趁着暮色,从墩墩桥猛扑过来,向游击队发起进攻,被游击队打退。傍晚时分,敌人包围了水泉堡,潜伏在堡墙下,打算伺机爬上堡墙。为了节省子弹,游击队员用事先准备好的石块打击敌人。面对被包围的紧急情况,游击队决定由刘如华、万步长率领30多人的敢死队,集中火力,摧毁敌人设置于沙河对面大堡子的机枪阵地,趁黑夜进行突围。正当准备行动时,天气突然变化,顿时雷电交加,倾盆大雨从天而降,顷刻间山洪暴发。于是,游击队立即改变计划,趁着暴雨稍为歇息的片刻,趁机撤出水泉堡,甩开了敌人,向裴家堡、石门川转移。水泉民谣流传有:

王儒林,是司令,敌人围在山堡上。

倾盆大雨天雷响,突出堡子梁。

中国工农红军陕甘游击队虽然被敌人打散了,但靖远起义播下的革命火种,深深扎根于水泉当地。1939年7月中共地下党组织陡水支部在此地成立。当地人民在中国共产党的领导下开展各项抗日救亡活动。在解放战争中,水泉堡作为兰州至银川大道重要驿站,是解放宁夏大军的必经之地。当地人民在地下党组织领导下建立水泉粮站为解放大军筹集粮食。全力保护黄河安宁渡汽船,有力支援了宁夏解放。

如今经过战争的硝烟与历史的消磨早已残破不堪的三座堡子依旧静静地伫立于水泉尖山之麓,透过历史的烟云,依旧向人民诉说这一地区的风云变幻、历史兴替,令人久久回味。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册