“丝绸之路白银段历史遗迹遗存”征文优秀作品选登之四——山月不知丝路事

两千多年前,一条全长7000多公里的商贸通道,在世界的地图上徐徐展开,绵延纵横。东起古都长安,向西一路拓展,跨山脉,遇冰雪,趟沙漠,曲折迂回,最终在地中海南岸一个叫罗马的地方停驻。

几经烽火狼烟,几经金戈铁马,这条路却越发清晰可见,越发人尽皆知。世人知晓,这世界上没有白走的路,即或最初的目的与现实向左,也终究会成就一条充满传奇色彩的路。

这就是丝绸之路!

“壮志西行追古踪,孤烟大漠夕阳中。驼铃古道丝绸路,胡马犹闻唐汉风。”讲到丝绸之路,就不得不提到一个关键的人物——张骞,张骞两次出使西域,才形成了如今绵通万里、延续千年的丝绸之路。在甘肃境内,张骞和他的使团是由扁都口穿越祁连山,进入甘肃河西走廊、通向远方的。

张骞出使西域18年后,即公元前121年,汉骠骑将军霍去病率军西征,沿着张骞走过的路线从青海西宁直奔扁都口,穿越祁连山,在焉支山下击败匈奴四万余人,夺得河西走廊,取得胜利。

而查阅相关的资料得知,白银境内的丝绸之路,由北线和中线两条线组成。北线,是从泾川、固原、靖远(今平川)至武威,路线最短,但沿途缺水、补给不易。中线,从泾川转往平凉、会宁、兰州至武威,距离和补给均属适中。西汉时,从长安西经河西走廊去西域,首先就要渡过白银境内的黄河。汉唐时期,“丝绸之路”从长安出发,进入甘肃泾川、平凉,再经宁夏固原转向北,过境靖远,抵达靖远北部的哈思堡,从哈思堡西行5公里到达黄河岸边,渡河后通往河西走廊。

白银境内“丝绸之路”北线的必经之地除了靖远还有景泰。在靖远境内的黄河上,先后形成了一些重要渡口,由南至北依次排列:虎豹口、鹯阴口、索桥渡、乌兰津和白卜渡等。

我曾经有缘,在黄昏的时候瞻仰过一段丝绸之路遗迹—索桥古渡。这里不仅是丝绸之路曾经的渡口,明长城的起点也在此修筑。

大明王朝,一个曾经辉煌一时的朝代,横跨黄河的一座铁索桥,成为了明王朝在白银境内最后一项大型的军事工程。可惜的是,这不是大明王朝的辉煌起点,却是这个朝代回光返照的余光而已。

索桥古渡有着不被区域定义的特点,有人说这是靖远的索桥,有人说这是景泰的古渡,众说纷纭,无法一锤定音。不过,索桥古渡所处的地理位置的确特殊,遗址横跨黄河、景泰和靖远,这边属于景泰,对面又是靖远的辖区,中间的下面流淌着千年奔流不息的黄河。

古渡始建于汉唐,曾经是古丝绸之路北线一个重要的黄河渡口。黄昏的夕阳斜照在浑黄的河水中,洒下点点炫目的金光。顶着浓烈的霜寒登临索桥,闭上眼,耳听黄河滔滔。千军万马霎时间涌在脑海,人头济济,战马嘶鸣,一场厮杀一触即发。荒漠掀起阵阵黄沙,索桥在风中荡漾,大有摇摇欲坠之势。待我惊恐睁开双眸,一切的金戈铁马倏忽不见。诚恳而逼真的想象,不过是历史在脑海里重叠的画卷。

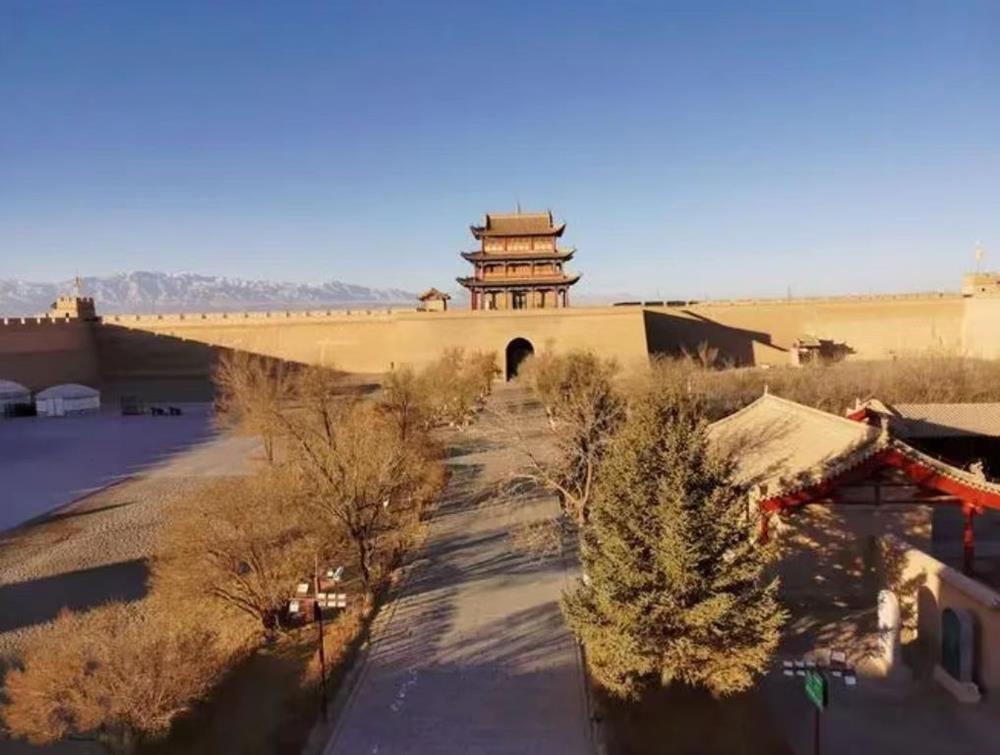

驼铃阵阵,由远及近。那些脚力充沛的骆驼,踏起层层黄沙,一步一个脚印地悠然走过。那些颓废的古城墙,那些消失在岁月里的城楼,那些寄托人无数美好夙愿的寺庙,都伴随着擦肩而过,渐行渐远的驼铃声消失在视线里。背负着自己的使命,焦渴地踏上既定的目标,走进历史,走进尘封的过往。

历史的魔力,就是把一些早已消失不见的人、事、物还原再现,变成眼前触手可及的画面。其实,眼前除了茫茫一片雪白,什么也没有,连一个起伏的坟包也找不到。但是,我手捧历史的册页,坚信这里一定就是我要搜寻的目标。

索桥古渡的遗址,裸露在大地之上,依稀可以辨别街道、古城、烽燧、关隘、渡口,残存的陶片,风化的石头,早已在风雨剥蚀中改变了往日的容颜,却仍然留有一份倔强,一份坚持,让人揣摩当初的院落前春暖花开的场景,熙熙攘攘大街上此起彼伏的吆喝声,号角自瞭望台响起,狼烟升腾,战事频起。“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”面向故乡的方向,每一位捐躯的将士都曾经无比留恋的回眸,给日思夜想的家乡投注热切的目光,然后,缓缓倒下,成为沙堆的一部分。

单调的土地上从来不乏丰功伟绩,长久负担着保卫华夏疆域使命的人们,在猎猎北风中,站成了册页的姿态,任由黄沙扑打,风雪虐杀,即便是化作白骨一堆还是迎风哗哗作响。无数为使命而捐躯的魂灵,与晨昏暮鼓一道守护着逐渐老去的渡口,人浓缩成风干的青史。渡口,却坐化成守护的神。

丝绸之路的畅通,吸引了世界各国将眼光投向中国,极大地促进了中西交往。除了大宗的商品贸易外,文化交流也日益活跃,拉近了中西文明间的距离。中原的诗词歌赋与西域的音乐、歌舞在丝绸之路上巧妙地融合。

张籍著名的《凉州词》中“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”就详细地描绘了西北大漠的风光。王维《送元二使安西》也道出了“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”依依不舍,泪水涟涟的百转愁肠。“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。”更是无数戍边战士投身戎旅,到边关建功立业的真实写照。而今,诗句还在,遗址尚存,那些人却从此音尘各悄然,独留下春山如黛草如烟。

这条横亘两千多年的路,最终穿越时空,在今天繁华已尽,物是人非的今天,以崭新的姿态记忆在中华人民共和国九百六十万平方公里的土地上,日久弥新,跟随着全球经济一体化的迅猛发展,展现出别样的生机与活力。

高铁,飞机这些先进的现代交通设备贴着中国制造的标签,再一次将来自东方的文明一路高歌,一路前行。

这里,胡笳和羌笛再次响起,音色美不胜收,只不过,奏响的是一曲新时代的凯歌!

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册