丝绸之路白银段历史遗迹遗存”征文优秀作品选登之二

回望鹯阴

郁映辉

白银市平川区是1985年才成立的市辖区。建区历史虽短,但其境内的文化遗存却十分丰厚。去平川访古,不得不去鹯阴古城。

沿国道109线行至白银市平川区水泉镇牙沟水村境,就能看到“新墩”的路牌,也就到了鹯阴古城。古城紧临国道,但城址基本被历史湮没,来往的车辆上一晃而过,人们大多不会注意到的。倒是国道旁的一个仿古石牌门会引起人的注意,牌门横额上“鹯阴古城”四个填金大字与牌坊门的青色形成对比,闪闪发亮。

顺着牌坊门向西不到百米,就到了古城的东南角,迎面就能看到一溜凸起的土基墙体,如果没有竖在旁边的文物保护标志碑和宣传牌,让人很难发现这儿有一座古城。因为除了一道驮着灌渠隆起的土基和两边的田地外,环顾四周几乎再找不到城墙的影子,在人的视觉影像和大脑意识中,很难有高大雄浑的城墙概念。

也正是这种模糊的视觉和感观,让这座古城变得愈发神秘。

从大的地理环境看,鹯阴古城东面与十万亩旱平川连通为一体,国道109线呈一外弧线与古城东北角擦肩而过,西、南为山地包围,源自水泉尖山和喀拉山南麓的季节性沙河,从城北自东向西直接扑入黄河。鹯阴城正好处于黄河二阶山地与旱平川的过渡地段。城的东边是旱平川,西边是黄河,其间也就十里地,却是水旱两种自然环境,就是因为此处处于黄河的二级山地,古时候限于技术和力量,河水无法提灌过来,才留下个旱平川的名字。城北面的沙河有地下水涌出,名万马泉,古人依水而居,古城择址此处与这泉水不无关系。

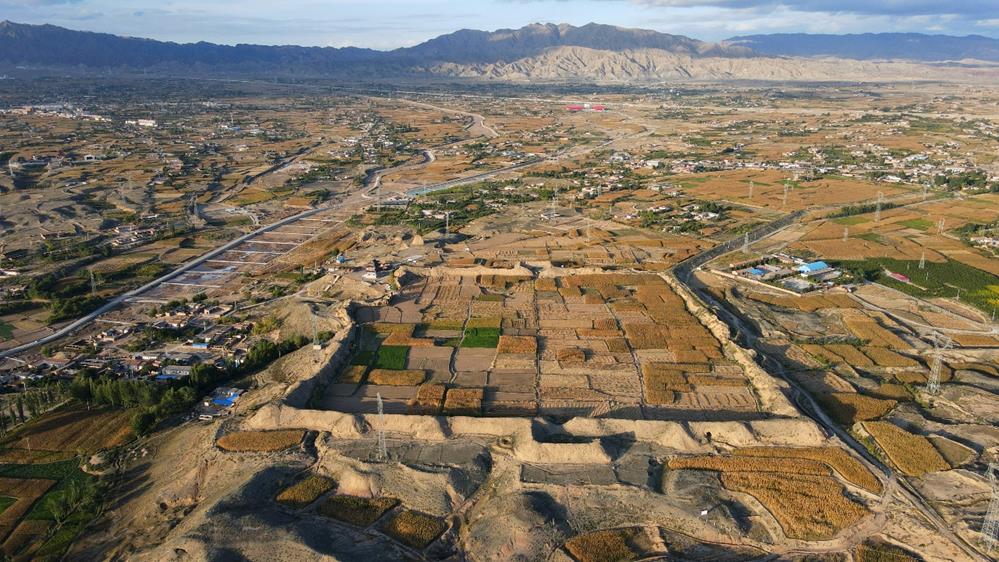

既然是古城,我们一定能找到印迹。保护碑旁隆起的土基便是断头的城垣,暴露在眼前的是像年轮似的夯土层,这是古代夯筑墙体最直观的见证。板土夯筑这种筑墙方式至今还在沿用。断头的夯土层是古城南垣的东头,也就是城的东南角。据当地年长的百姓说,原本城墙都在,农业学大寨的时候平田整地,把墙都推倒平整成了田地,因为要给西边的田地引水,便利用城的南墙作为灌渠的基础,南墙才幸免被毁。南墙内是大片四方四正的农田,这也就是鹯阴城的四界了。方形的田地周边因为交通运输的需要,形成了一个方形的环道,环道中的田地被地埂和沟渠分割得像打了马赛克一样,不同的季节是不同的色彩,又多了一层扑朔迷离。

鹯阴古城,确切地说只能是遗址了。眼前看到的,我们只能判断城址基本呈正方形,边长三百多米,城内全部为耕地。环城一周,仅能发现东面和北面各有一处墙体残存,三五米长,一两米宽,两三米高,被岁月侵蚀得没有了棱角,倒像是一个畸形的弃儿,孤苦地傻站在那儿。好在残存的东墙顶上,还盘踞着一小间裹着泥皮的栅棚,像城墙上的堞楼,多少给这座古城留下了一点点尊严。

细心一点的游客,一定会发现城垣外围的耕地都要比城内低一些,南垣外边特别明显。这就是我们常说的护城河,也叫城壕。古城东、南、西垣之外,都有城壕的印迹,宽约十来米,现都已经变为农田。

除了残存的城垣和城壕,我们还能发现什么有历史价值的东西呢?既然是古城,一定有人类生存生活中的遗物。来到城中,你顺着灌水的沟渠细心寻找,在砾石中偶尔会发现青砖颜色一样的陶片,只不过经历了太多的翻腾摔拌和岁月的砥砺,这些陶片都很碎小,与沟渠中的石籽混为一体,不用心是找不到的。但如果找到了,心里自然少不了一阵阵的惊喜与激动,泛起一层层涟漪,好像穿越了历史到了当时的境地。偶或有幸,在残存的墙体周边你还会发现大点的残砖破瓦。这些陶片里,有厚度近一寸的瓦片残片,一面有麻绳压制的绳纹;有厚度近一厘米的罐体残片,外壁比内壁光滑一些;还会有一些罐体的口沿。这些残片,都是城内被夷为平地后人们耕作时从田地中抛弃到沟渠中的,也正是这些残片,让我们对这座古城有了一个时期上的断定。

一般城址中都会有文化层,也就是人类在生产生活中会留下来的痕迹,这其中会有生活垃圾、遗物等有机物。文化层是考古断代的重要依据,鹯阴城内农民耕作时剥离出来的这些灰色陶片、瓦片,告诉了我们一个重要的信息:这是一座汉代城址。绳纹是西汉时期陶器包括瓦片和陶罐的典型纹饰。当然,绳纹灰陶在汉代以前就出现了,但我们可以断定这座城至迟是座汉城。因为文化层是随着历史的演进层层叠加的,就如后浪推前浪一般,最接近地表的文化层距离现在是最近的。在耕作中被翻腾出来的文化层的遗物是具有明显的汉代特征,说明自汉代以后,这个城址是被废弃的,再没有形成新的文化层。如果有新的文化层,农民耕作时翻出来的遗留首先是离现实生活最近的时代。

据当地老百姓说,城里面还挖出过箭簇、带钩等小件铜器,还有排水系统的陶筒,可惜都成了传说,我们无缘一见,留下的只是一声叹息,不过幸存的这几处残垣和碎小瓦片、陶片倒足以让人宽慰些许,宽慰的是我们可以凭借这点遗存有回望鹯阴历史的底气。(这也是被文物工作者和历史工作者肯定了的。)

鹯阴城起初被叫作缠州城。为什么叫缠州城,没有文字为证,只是老百姓的口口相传。至于“缠”字到底是哪个字,谁也不知道,因为这方圆百里在历史文献中怎么也找不到缠州两个字。第二次全国文物普查资料上写作缠州城,我想文物普查记录人是根据老乡的说法而臆断的,这种现象在地名上屡见不鲜,就比如屈吴山有“曲乌山”“曲木山”“曲雾山”“崛吴山”等多个版本的写法。缠州城确认为鹯阴城,是在史学界和考古界的众多专家、地方学者和文物工作者多年、多方考证下达到的共识和统一。范振绪、谭其骧、魏晋贤、白天星等先生都有过专门的著述。第三次全国文物普查时,缠州城改为鹯州城继而改定为鹯阴城,也被业界所认同。

鹯阴古城的南城垣被削铲整改为灌渠的基础,渠道是用水泥块搭砌呈倒梯形锲入墙体,成为连接东西耕地灌溉的血脉,要把西头机井的水自流到东头,利用这道南墙不知省了多少人力、物力和财力,这就是两千多年后它能够承载的最直接最实用的使命,所以它在那个年代幸运地被保留了下来。灌渠深约一米,宽约八十公分,没有水的时候里面刚好可以走人。沿着灌渠向西行到了城西南角时,墙体被顺延拓展继续向西,映入眼帘的却是一座实实在在的古城——突兀的城墙、楞头的马面,虽然没了棱角但依旧威严地扎在那里,这便是柳州城,其规模还大于鹯阴城。两个城的两个角被灌渠连成一体,通过步行丈量判断也就400米左右的距离。

古时候筑建一座城池耗费的人力、物力、财力和时间是很浩大的!我们所知道的长城、烽火台大都经历代不断修葺而沿用的,建于北宋的怀戎堡、定戎砦,明代都只是进行了修筑、改名并重新利用,怀戎堡改名为打拉池堡,定戎砦改名甘乾盐池堡。为什么在同一个地点紧挨着会出现两座古城?他们各自都处于什么时代?历史长河中都上演了哪些鲜为人知的故事?这一连串的疑问,需要细细梳理一番。

站在柳州城的城垣上,四周一览无余。城北角外有一座烽火台,北面远处是尖山,尖山的主峰其实就是一座烽火台。尖山北麓就是水泉峡口,古代可谓孔道,有金锁关之说。过水泉峡口一路向北过按门岘西行便可到黄河,这是古丝绸之路河东段北线的一条重要路径。一路向东就去了兴仁、中卫,这条路就是现在的国道109线(京藏线)。向东,就是新墩,109线或者G6线上往来的司机都知道这个名字。这边,凡是带墩的地名都和烽火台有关,墩墩滩、墩墩屲、墩底子、十里墩……都是以遗存的古代烽火台结合地理特征命名的。为何叫新墩,是相对与建筑此烽火台时附近原本就有老的烽火台存在,这个“老墩”就是柳州城西北角的烽火台,新墩与老墩都沿鹯阴城北的沙河而筑,两者相距不过1公里。柳州城下与沙河相接的有一大片平整的田,当地人说这是“校场”,对面沙河岸体还遗存着坚壁清野的石“窨子”,洞口错落地在崖壁上,像爱德华·蒙克笔下《呐喊》者惊恐的眼睛和嘴巴,发出了回响似的。校场,是士兵训练的地方。这个校场是什么时代的?守卫鹯阴城的士兵,守卫柳州城的士兵,应该都在这里操练过。沙河在两座城之间有了泉水,旁边的自然村叫水头,意是泉水之头。泉水顺着沙沟渐渐多起来,汇集着向西流入黄河,就进入了红山峡,历史上的阳武峡。泉水入河口右岸的红砂岩山头上,也有一座古城遗址,城墙还有遗存,城内居民借助城墙墙体建满了民居,城基巨大的红砂岩石条告诉了人们当时的模样。这就是陡城,因建在山咀当头,三面险峻,故名陡城。

陡城是明代政权防止河西蒙古鞑靼部落“踏冰渡河侵扰内地”隐患而构筑的军事防御堡垒,突出了一个险字,意在易守难攻。顺着黄河东岸烽火台接连守望,玉碗泉、黄沙湾、李家沟、野麻滩等沿河的村落都有山险长城和隘口相连,与陡城堡、迭烈逊堡、水泉堡等堡寨组成了以黄河为界的军事防御系统。

这些堡寨边墙和烽火台,组成了以黄河为界的军事防御系统,这是有历史文献记载的,是明朗的。那么鹯阴城的筑建与黄河防御有关吗?回答是肯定的。

秦代以前,甘肃、宁夏黄河段都是戎、羌、匈奴之牧地。自秦一统六合后,平川境内始入中原版图。公元前214年秦始皇派“蒙恬西北斥逐匈奴,自榆中并河以东,属之阴山,以为三十四县,城河上为塞”。“后秦灭六国,而始皇帝使蒙恬将十万之众北击胡,悉收河南地,因河为塞,筑四十四县城临河,徙適戍以充之”。《史记·秦始皇本纪》《史记·匈奴列传》分别都有印证。而鹯阴城极有可能是“城河上为塞”的“三十四县”之一,黄河平川段秦代就已经有了“因河为塞”的长城防御体系,只是缺少具体的文献记载和实地更深层次的考古印证。

鹯阴城为秦始皇时期所筑建,只是推断。那么,鹯阴城遗存的大量陶片、黄湾汉墓抢救性挖掘保护出土的汉代典型特征的器物,毫无疑问地证明了鹯阴城的历史存在。墓葬的形制、棺椁的等级、红黑纹饰的漆器、羊角云纹瓦当、六博棋、四乳四螭纹铜镜、晶莹剔透的琉璃耳珰、五铢、货泉货布等钱币……不仅仅证明了汉代鹯阴城的存在,更重要的是反映了当时黄河边鹯阴县的繁荣景象。

回望历史,张骞凿空,霍去病北逐出匈奴,汉武帝列河西四郡,这期间在黄河东岸置鹑阴县(东汉改鹯阴,或为史书抄写讹误),成为通往河西的桥头堡,从鹯阴口向西渡过黄河到媪围(景泰)就进入河西走廊通往西域;从河西向东,从鹯阴口过了黄河是通往长安的大道,第一站就是鹯阴县。车马人流不息,旌幡盖冠相望,使节商旅迎送,民族交融自乐,丝绸之路的繁华在这里演绎,鼎盛大汉的景象在这里浓缩,鹯阴口在两汉时期成为黄河上东西交往最繁忙的渡口,鹯阴县成为东西往来最安适的口岸。

然而,黄河沿岸的烽台狼烟打乱了平静。

公元144年,“赵冲复追叛羌到建(武)威鹯阴河”遇伏兵,“与战殁”;公元221年凉州卢水胡“七千馀骑逆拒军於鹯阴口”,凉州刺史张既“扬声军由鹯阴”,声东击西,大获全胜。战争不时又在这里上演。黄湾汉墓中那位沉睡了近2000年、右颞骨被穿了孔、身下还有一枚锈蚀得无法辨认的铜印的逝者,莫非正是那位与叛羌战殁于鹯阴口的武威太守、护羌校尉——赵冲?

黄河在这里向西北流,在红山之间迂回行进,水流冲击山体的声音如同在吟诵着豪放派的诗歌,滔滔不绝;流水一路行云般的折回又如同挥舞着巨笔书写着历史。

鹯阴城,以军事防御为主的河塞之城,沿着丝绸古道,在秦月汉关的陪伴下,种田石沟,黄峤双铺、杨崖湾,共和老庄、毛卜拉,水泉黄湾,王家山大营水的地下封藏的无数的汉墓,封存着二千年的故事;沿着黄河岸边,在唐风宋雨的争鸣中,鹯阴口、柳州城、迭烈逊、莎桥、巡检司、陡城堡、水泉堡、花儿岔、旱平川、北武当在史书中各领风骚。他们都是源于鹯阴县的设置而开始的,他们没有被历史湮没,而是如同奔流不息的黄河不断地刷新、不断地传承和发现,从而经过了两千多年,被历史遗忘的鹯阴才又被正名、被唤醒,让他理直气壮地存在。

守望了二千年的鹯阴城,眼前看到的是国道、高速、高铁交织的现代丝路,耳边响起的是黄河、古渡、新村演绎的梨花恋歌,脚下崛起的是煤炭、电力、陶瓷支撑的能源之城——平川。

回望鹯阴,尽管他已沧桑得没了轮廓,但我还是可以清晰地看到他的身影。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册