2023年“ 文化与自然遗产日”主题线上社教活动 ——山河锦绣,福乐未央

您了解中国“文化和自然遗产日”吗为了营造保护文化遗产的良好氛围、提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识,动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产,增强全社会的文化遗产保护意识,我国将每年6月的第二个星期六定为“文化和自然遗产日”,2023年“文化和自然遗产日”的主会场在四川成都,主题为“文物保护利用与文化自信自强”。

文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产是指具有历史、艺术和科学价值的文物,非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。

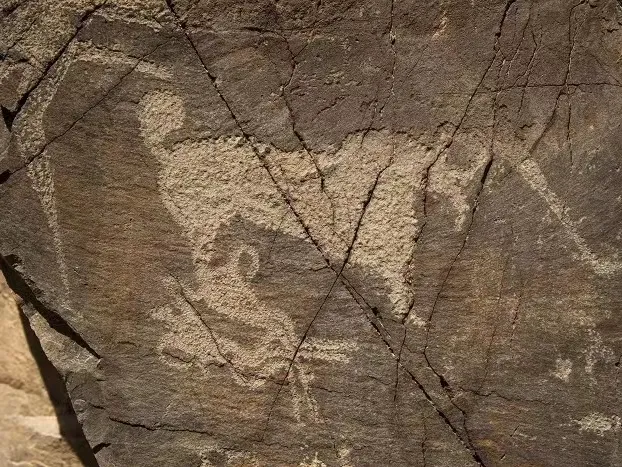

白银有着丰富的文化遗产。白银境内出土的国宝级文物东罗马鎏金银盘、“晋归义羌王”金印为代表的大量文物都是黄河文化、丝绸之路、民族融合的代表性见证物。白银境内留存了诸多的遗址遗迹,包含古城址、古渡口、古驿站、古墓葬、烽燧、烽火台、宗教建筑等,如明长城景泰段、索桥古渡口、鹯阴城遗址、柳州城遗址、黄湾墓群、法泉寺石窟、五佛沿寺石窟等,现有全国重点文物保护单位5处,省级重点文物保护单位30处,市级重点文物保护单位有31处。

被列入国家级非物质文化遗产的有白银曲子戏、会宁剪纸2个项目,会宁民歌、靖远民歌、黄河战鼓、背鼓子舞、景泰滚灯、会宁皮影戏、景泰打铁花等21个项目被列入省级非遗代表性项目名录,市级非遗代表性项目有147项。

博物馆作为文化遗产的保护者和传承者,收藏、展示和研究人类历史文化遗存,为后代留下宝贵的文化遗产。

让我们走进白银市博物馆,近距离了解身边的非遗。

白银曲子戏发祥于白银市白银区水川镇大川渡。由善于词曲创作的大川渡举人张海润以《西厢记》为参照,讲述了书生张君瑞和相国小姐崔莺莺的动人爱情故事。并且根据陇中地区特别是黄河两岸,人们的生产生活业余爱好的习惯,古为今用、大胆创新、编辑成八出歌舞小曲,冠名《西厢调》。曲子戏起到在节日里增添喜庆,社火里渲染气氛的作用,在黄河两岸地区广为流传,久唱不衰。

会宁剪纸有着悠久的历史,明清时期已经完全成熟,被广泛地用于当地的民间社会生活中。是当地群众美化家居、装饰节庆时最具传统、最受欢迎的艺术样式。常见的题材有花卉草木、飞禽走兽、民俗事象、喜庆寓意、戏曲人物、民间传说和日常生活等。表现形式以窗花、灯笼花和炕围花为多。剪纸图案的画面结构以整体对称和十字对称为主。造型生动自由,率直奔放,富有浓郁的乡土气息和别致新奇的装饰趣味。更是营造氛围,寄托情思,和谐邻里关系的有效媒介。

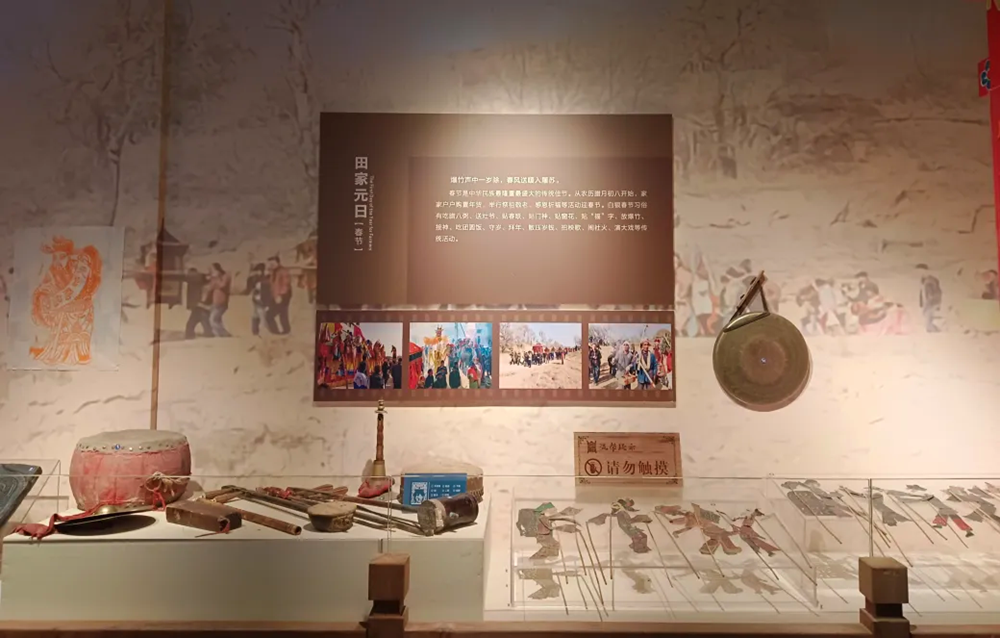

会宁皮影戏始于汉代,成熟于宋初。在明清时期最为盛行,是一种牛皮剪制形象并借助灯光照射所剪形象而进行表演的戏曲形式。会宁皮影戏唱腔独特,以灯影腔、秦腔、眉户、唢呐调、白口等为主。会宁皮影戏现存剧本300多册,140多个剧目。皮影演唱剧本主要由老艺人口传或手抄,是一代人呕心沥血的结晶。会宁皮影戏人物众多、形态各异、色彩艳丽,具有独特的美学价值。以独特的气韵和文化演绎着古今传奇、世态人情,蕴含着丰富的文化艺术资源。

黄河战鼓源于白银区四龙镇双和村李台社,又名李台战鼓。明朝年间,为了战事服务,四十八门军户将黄河战鼓带到了当地,后来逐渐演变为民间庆贺佳节表演的鼓乐艺术。它既保留了古代战鼓的打击方式,又结合了四龙以及周边地区的民间传统古典打法,形成了风格独特、个性鲜明的艺术形式,具有浓郁的地方特色。黄河战鼓作为一种古老的传统民间艺术,其气势磅礴、场面恢宏,让人感受到了古战场上刀光剑影的搏击和黄河之滨古朴彪悍的民风。

打铁花俗称花会,景泰打铁花是流传于景泰地区的传统技法,源于明代中晚期,盛行于清代。打铁花以炼铁炉、风箱为工具,以生铁、焦炭、木屑为原料。表演时千余度高温铁汁在打铁艺人手中舞动自如,被击打的铁花在空中如烟火般绚烂,场面甚为壮观,深受大家喜爱。打铁花是五、六十年代老百姓“苦中寻乐”的产物,也是当地群众春节期间喜爱的传统节庆形式。百姓通过打铁花活动来祈盼来年风调雨顺、五谷丰登。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册